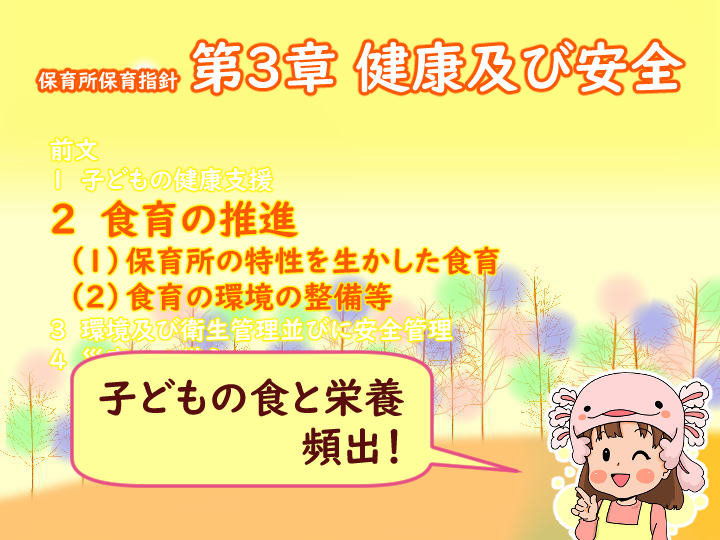

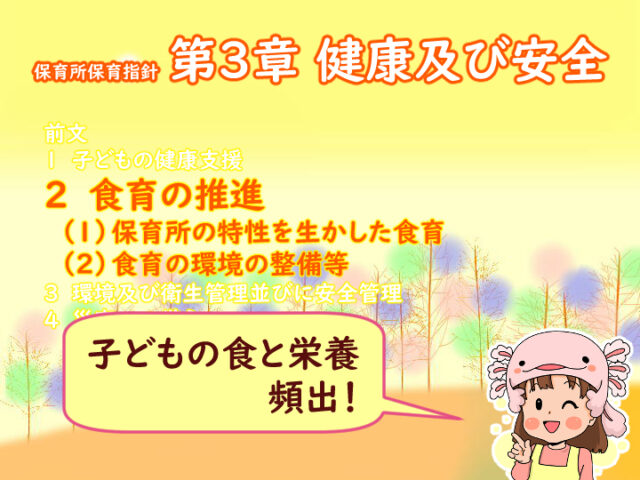

「食育」に関する項目です。

出題頻度(◎R1後、☆R2後、♥R3前、♡R3後、◆R4前)

- 子どもの食と栄養・・・◎☆♡◆

旧保育所保育指針時代には少なかったのですが、新保育所保育指針になってから、「子どもの食と栄養」で出題が増え、ほぼ毎回出題されています。

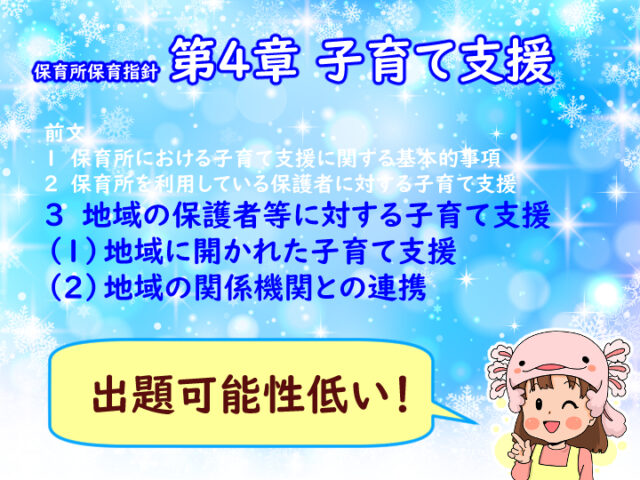

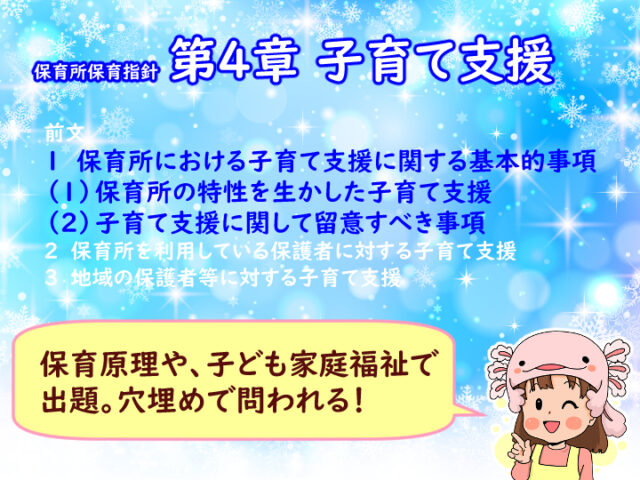

第4章:子育て支援

第4章:子育て支援  第3章:健康及び安全

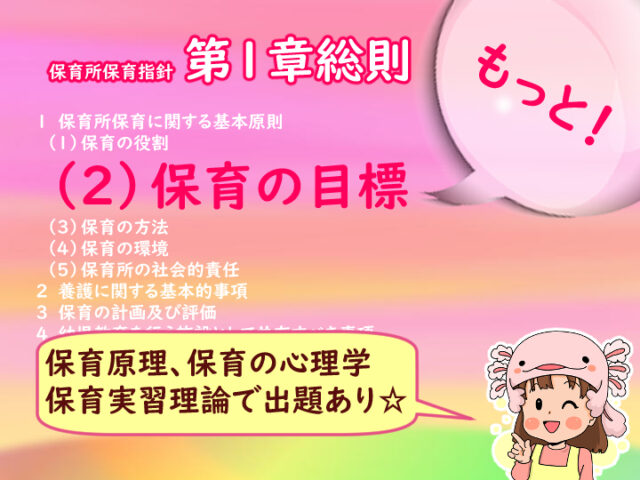

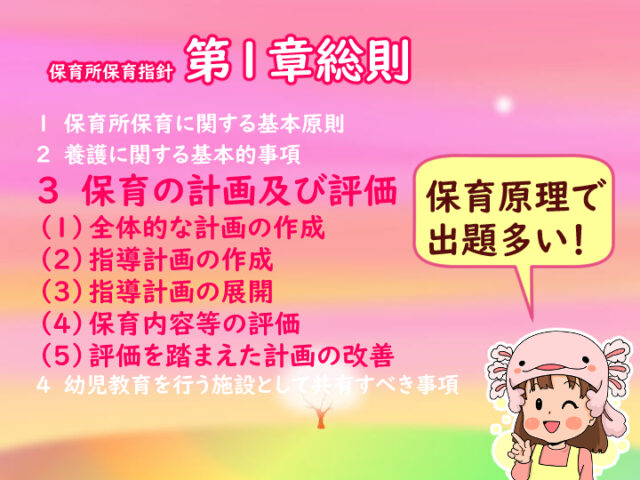

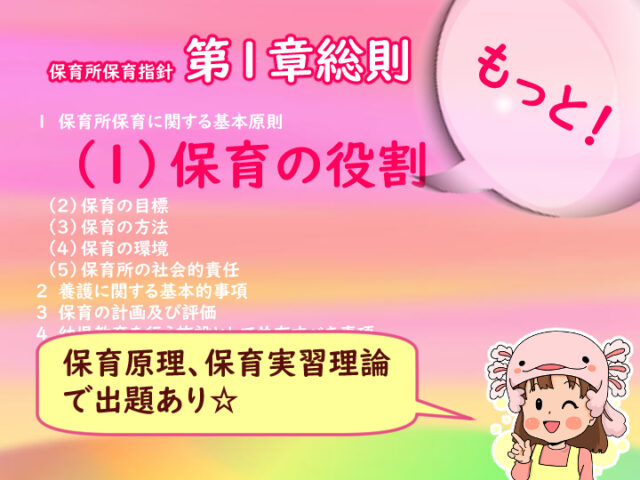

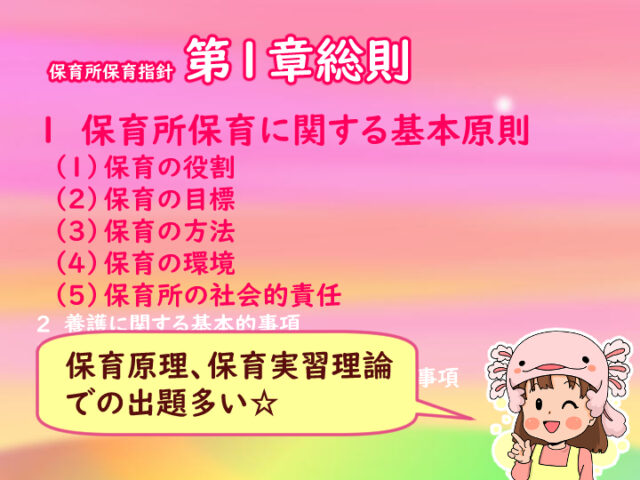

第3章:健康及び安全  第1章:総則

第1章:総則  第2章:保育の内容

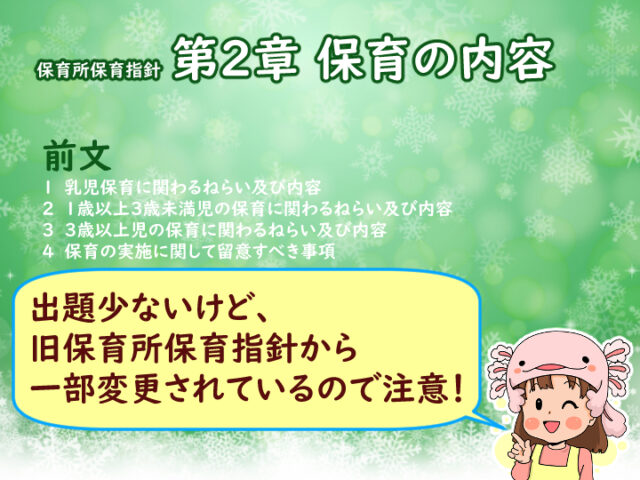

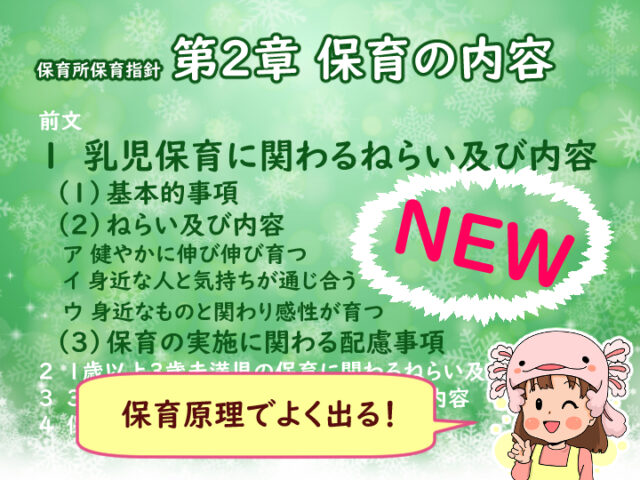

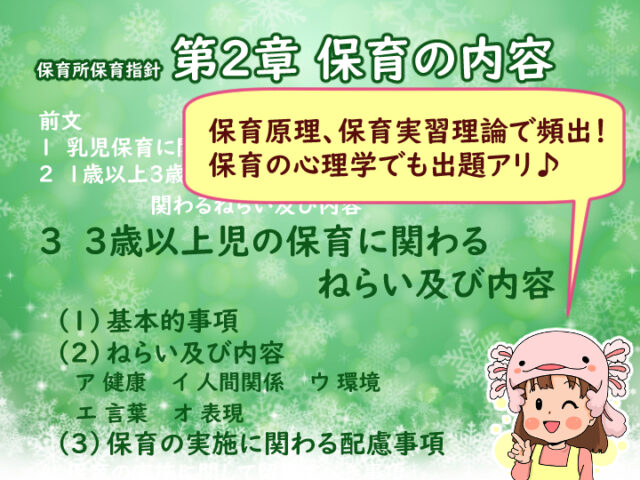

第2章:保育の内容  第2章:保育の内容

第2章:保育の内容  第1章:総則

第1章:総則  第4章:子育て支援

第4章:子育て支援  第1章:総則

第1章:総則  第1章:総則

第1章:総則  第2章:保育の内容

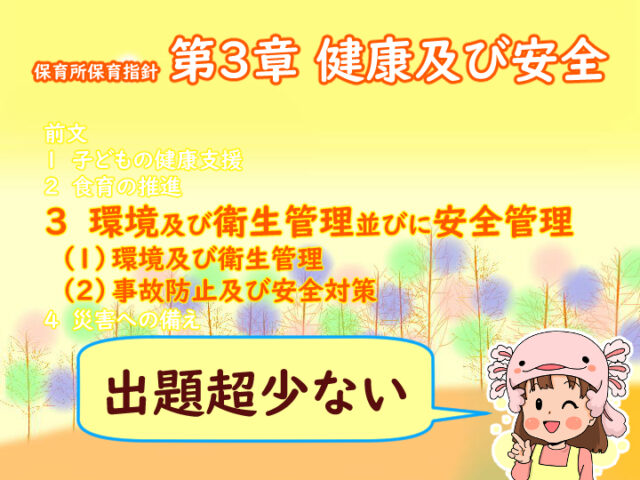

第2章:保育の内容  第3章:健康及び安全

第3章:健康及び安全  第3章:健康及び安全

第3章:健康及び安全「食育」に関する項目です。

旧保育所保育指針時代には少なかったのですが、新保育所保育指針になってから、「子どもの食と栄養」で出題が増え、ほぼ毎回出題されています。

コメント