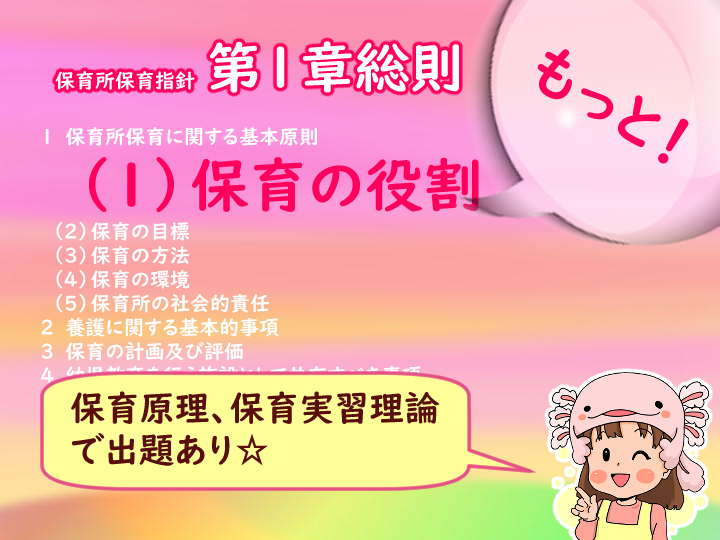

保育原理で出題される「(1)保育所の役割」について、穴埋めで猛特訓するためのページです。

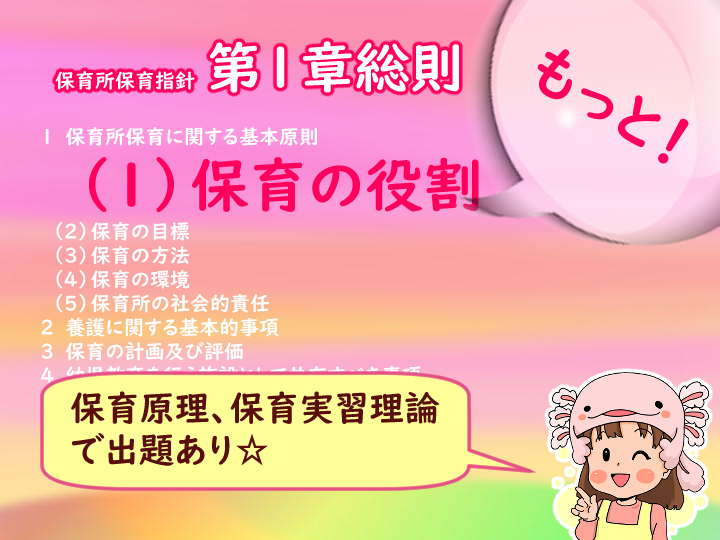

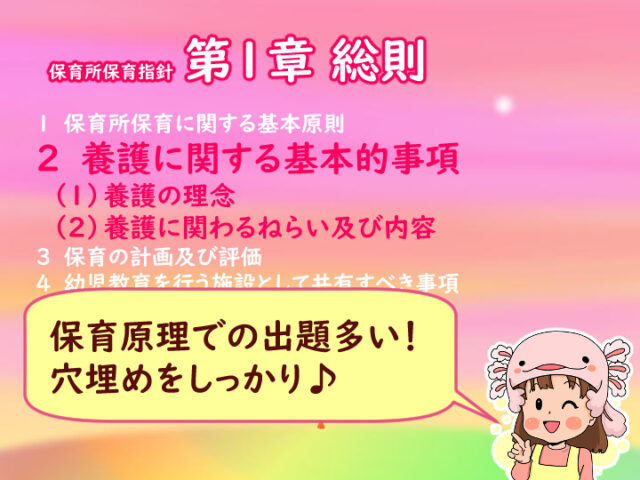

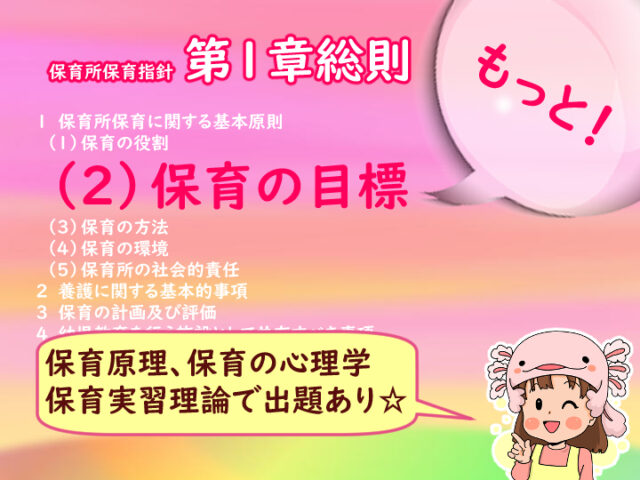

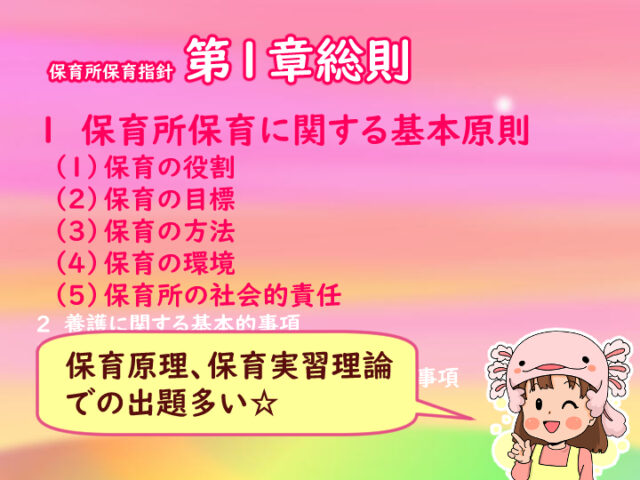

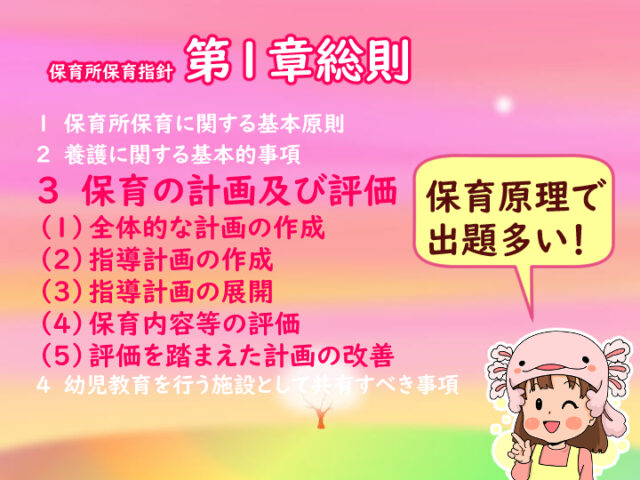

第1章:総則

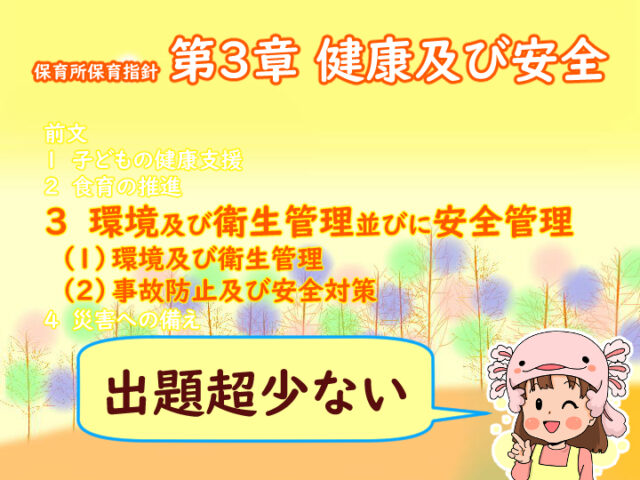

第1章:総則  第3章:健康及び安全

第3章:健康及び安全  保育士試験

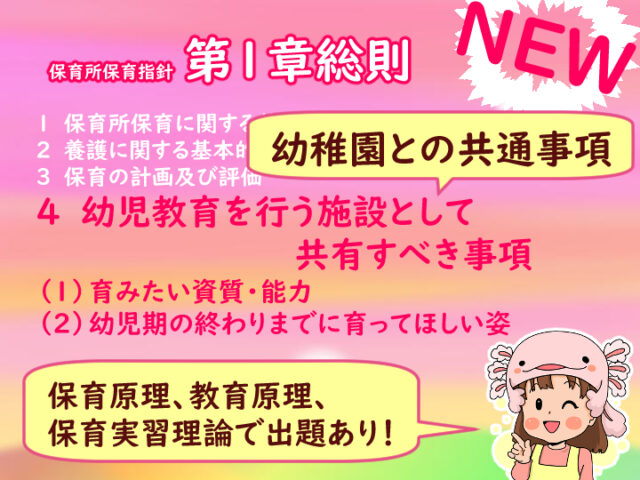

保育士試験  第1章:総則

第1章:総則  第3章:健康及び安全

第3章:健康及び安全  保育士試験

保育士試験  第1章:総則

第1章:総則  第1章:総則

第1章:総則  第1章:総則

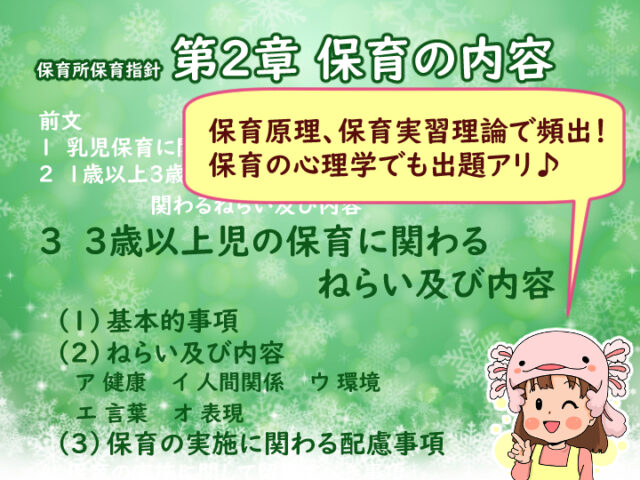

第1章:総則  第2章:保育の内容

第2章:保育の内容  第1章:総則

第1章:総則保育原理で出題される「(1)保育所の役割」について、穴埋めで猛特訓するためのページです。

コメント